- Jugendliche

- Fachpersonen (Schule, Jugendarbeit...)

- Eltern

-

QR-Code für diese Seite

feel-ok.ch zeigt dir, wie du das Internet und die sozialen Medien sicher, effizient und zu deinem Vorteil nutzen kannst, damit du aus dem Web herausholst, was dir und deinen Mitmenschen gut tut. feel-ok.ch erklärt dir, wie du dich gegen die Schattenseiten der virtuellen Welt schützen kannst, um negative Erlebnisse zu vermeiden.

Inhalte

Diese Artikel interessieren unsere Leser*innen: «Anzeichen einer Onlinesucht», «Tipps und Tricks mit Google», «Katzen haben 5 Beine», «Jugendliche kaufen im Internet», «Mein Profil», «Pornografie» und «Ich bin ein Star (Sexting)».

feel-ok.ch erklärt dir, wie Internet funktioniert und wie du Google wie ein Profi nutzen kannst, wie man fragwürdige Infos von guten Inhalten trennt, vertieft das Thema Sex im Netz, erläutert, was die Profile der sozialen Medien wirklich bedeuten, ob Minderjährige online shoppen dürfen, wie man zweifelhafte Angebote im Internet erkennt, wie man im Internet auf der sicheren Seite bleibt und wie man sich gegen Cybermobbing schützt.

Bist du Tag und Nacht online oder immer am Gamen? Dann finde heraus, warum eine Online-/Gamesucht kein harmloses Problem ist und was du dagegen machen kannst.

Interaktiv

Hast du deinen Onlinekonsum im Griff? Teste dich selbst mit dem Onlinesucht-Test. Ob du mit hohem Risiko im Web surfst oder schlau unterwegs bist, zeigt dir das Ergebnis vom Web-Profi-Test.

Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen in den Videointerviews von Virtual Stories, damit du daraus deine Lehre ziehen kannst.

Hast du Fragen oder Sorgen, die deinen Onlinekonsum betreffen?

147.ch

Du kannst rund um die Uhr gratis und ohne deinen Namen zu nennen bei der Nummer 147 anrufen (auf DE, FR oder IT). Die Berater*innen von 147 hören dir zu und geben dir Rat, was du in deiner Situation machen kannst.

Safe Zone

safezone.ch berät dich professionell, anonym und kostenlos bei Fragen zur Onlinesucht.

Die Kernaussagen dieses Artikels zum Anhören in 6 Minuten.

![]() Für den Einsatz der Audiodatei mit Jugendlichen empfiehlt feel-ok.ch das Arbeitsblatt zum Thema „Fake News (Desinformationen), Fehlinformationen und Deepfakes” als didaktische Unterstützung herunterzuladen.

Für den Einsatz der Audiodatei mit Jugendlichen empfiehlt feel-ok.ch das Arbeitsblatt zum Thema „Fake News (Desinformationen), Fehlinformationen und Deepfakes” als didaktische Unterstützung herunterzuladen.

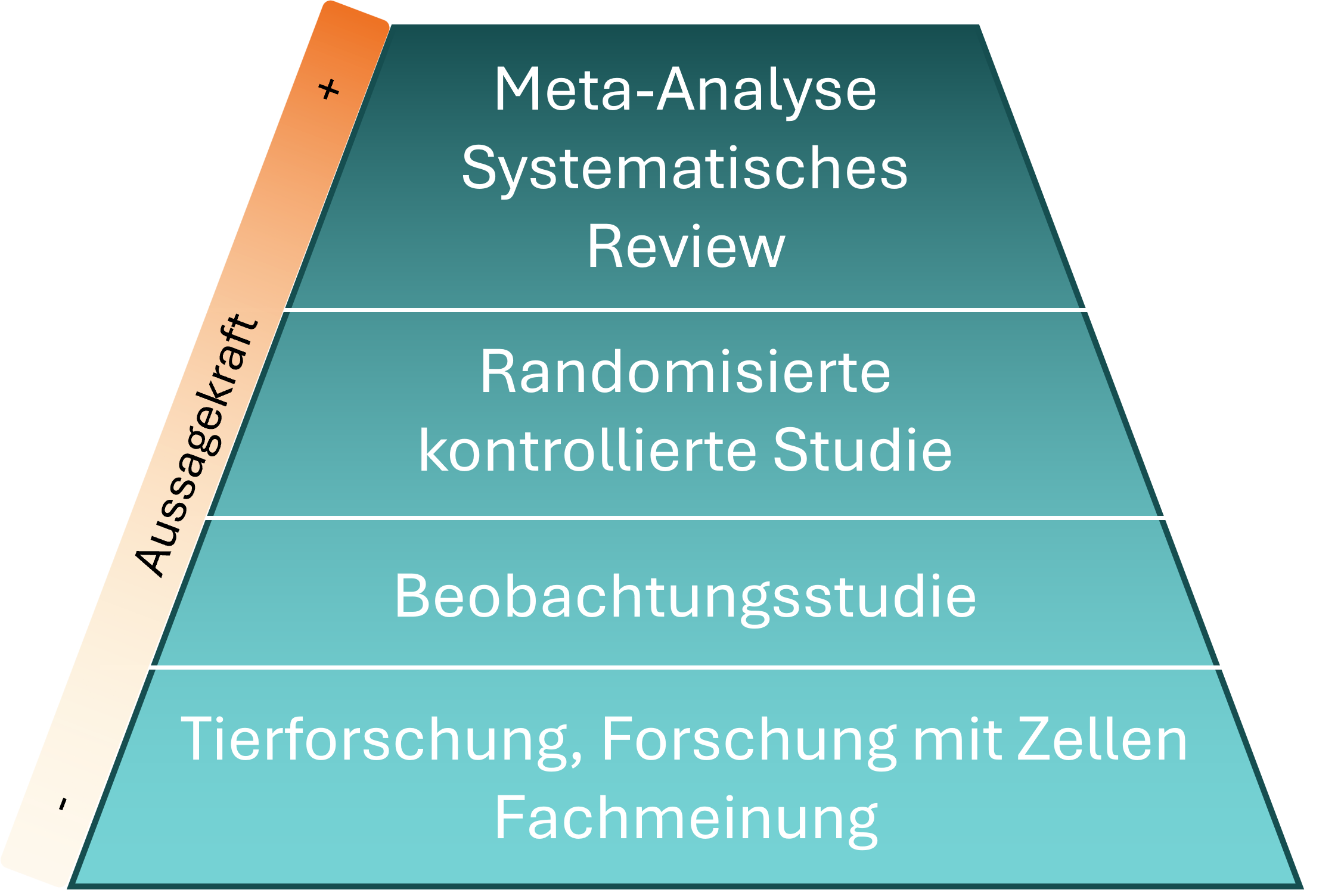

In den sozialen Medien, in Blogs und in Zeitungen wird viel erzählt. Doch welche Aussagen zu wissenschaftlichen Themen sind verlässlich und welche weniger? Die Evidenzpyramide hilft dabei, sich zu orientieren.

In diesem Artikel stellen wir eine vereinfachte Version der Evidenzpyramide vor. Ganz unten befinden sich Informationen mit geringer Aussagekraft. Ganz oben stehen Erkenntnisse mit höherer Zuverlässigkeit. Beginnen wir ganz oben.

An der Spitze der Pyramide stehen die Champions der Wissenschaft: systematische Reviews und Metaanalysen. Hier nehmen Forscherinnen und Forscher nicht nur eine Studie, sondern sammeln alle guten Studien zu einem Thema und werten sie gemeinsam aus. Wenn mehrere voneinander unabhängige, gute Studien zu einem Thema das gleiche oder ein ähnliches Ergebnis zeigen, kann man ziemlich sicher sein, dass die Aussage stimmt. Diese Art von Forschung gilt als besonders vertrauenswürdig.

In einem systematischen Review betrachten Forscher*innen zahlreiche Studien zu einer bestimmten Fragestellung. Sie suchen nach qualitativ guten Untersuchungen, vergleichen diese und fassen zusammen, welche Erkenntnisse sich daraus gewinnen lassen.

Eine Metaanalyse geht einen Schritt weiter. Dort werden die Ergebnisse aus mehreren Studien nicht nur beschrieben, sondern auch rechnerisch miteinander kombiniert. So lässt sich besser erkennen, ob es einen Effekt wirklich gibt und wie stark er ist.

Beide Methoden gelten als besonders zuverlässig, weil sie viele Einzelstudien berücksichtigen und nach festen wissenschaftlichen Regeln vorgehen. Sie sind wie ein Blick von oben auf die gesamte Forschungslage zu einem bestimmten Thema – und helfen, sich nicht von einzelnen Ausreisser-Ergebnissen einer Studie beirren zu lassen. Darum spielen sie eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen – zum Beispiel in der Medizin oder Gesundheit.

Bei randomisierten kontrollierten Studien teilen die Forschenden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufällig in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe bekommt z.B. ein neues Medikament, die andere ein Placebo (ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff). Wichtig ist: Niemand weiss, wer was bekommt – weder die Patient*innen noch die Ärzt*innen. Das nennt man eine Doppelblindstudie: so wird verhindert, dass Erwartungen das Ergebnis beeinflussen. Mit dieser Methode können die Forschenden mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Behandlung wirkt oder nicht.

Randomisierte, kontrollierte Studien sind nicht nur für medizinische Fragestellungen von Bedeutung, sondern können auch in anderen Bereichen eingesetzt werden.

In einer randomisierten kontrollierten Studie zum Thema Lernen möchten Forschende beispielsweise herausfinden, ob eine neue Lern-App Schüler*innen beim Vokabellernen hilft. Dazu teilen sie die Teilnehmenden zufällig in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe verwendet vier Wochen lang die neue App, die andere lernt im gleichen Zeitraum mit herkömmlichen Karteikarten. Beide Gruppen absolvieren vor und nach dem Experiment denselben Vokabeltest. Die Lehrpersonen wissen nicht, wer mit welcher Methode gelernt hat, damit sie niemanden unbewusst begünstigen. Nach dem Experiment können die Forschenden anhand der Ergebnisse zuverlässig sagen, ob die App Jugendliche beim Vokabellernen besser, gleich gut oder schlechter unterstützt als herkömmliche Karteikarten.

Randomisierte kontrollierte Studien gelten als besonders zuverlässig. Besonders vertrauenswürdig sind sie, wenn sie zu einem bestimmten Thema mit verschiedenen Gruppen mehrmals durchgeführt werden und dabei immer oder häufig vergleichbare Ergebnisse liefern.

Ein bisschen weiter unten in der Evidenzpyramide stehen Beobachtungsstudien. Beobachtungsstudien sind Studien, bei denen Forschende beobachten, was passiert, ohne etwas zu verändern oder einzugreifen.

Ein Beispiel: Wenn Forschende herausfinden wollen, ob Jugendliche, die E-Zigaretten vapen, häufiger krank werden, können sie über mehrere Jahre hinweg eine grosse Gruppe Jugendlicher regelmässig zu ihrem Konsumverhalten und ihrer Gesundheit befragen. Wenn sich im Laufe der Zeit zeigt, dass Jugendliche, die vapen, öfter krank sind als diejenigen, die keine E-Zigaretten verwenden, können die Forschenden die Vermutung aufstellen, dass der Konsum von E-Zigaretten möglicherweise zur Krankheit beiträgt.

Beobachtungsstudien können jedoch nicht sicher zeigen, was Ursache und was Wirkung ist. So ist beispielsweise mit einer solchen Studie unklar, ob Jugendliche, die E-Zigaretten konsumieren, tatsächlich öfter krank werden, weil sie dampfen oder aus anderen Gründen, die nichts mit dem Vapen zu tun haben.

Ein bekanntes Beispiel, das zeigt, dass das gemeinsame Auftreten zweier Phänomene nicht bedeutet, dass das eine das andere verursacht, ist eine Beobachtungsstudie zum Thema Schokoladenkonsum und Anzahl der Nobelpreise. In welchen Ländern wird wie viel Schokolade gegessen und wie viele Nobelpreisträger gibt es dort? Tatsächlich fand ein Forscher einen auffälligen Zusammenhang: Länder mit einem höheren Schokoladenkonsum hatten im Durchschnitt mehr Nobelpreisträger*innen (pro 10 Millionen Einwohner*innen) (Quelle).

Aufgrund dieser Ergebnisse behaupteten einige Zeitungen, Schokoladenkonsum mache intelligent. Das wäre schön, vor allem für diejenigen, die gerne Schokolade essen. Aber das ist nicht wissenschaftlich belegbar. Ein Grund für diesen vermeintlichen Zusammenhang ist, dass in Ländern mit einem höheren Schokoladenkonsum oft auch mehr in Bildung und Forschung investiert wird, was wiederum die höhere Anzahl von Nobelpreisträger*innen erklärt. Die Studie hatte auch sonst methodische Probleme, deren Erklärung hier zu weit führen würde. Sie zeigt jedoch: Beobachtungsstudien können zwar spannende Zusammenhänge aufzeigen, sie beweisen jedoch nicht, was Ursache und was Wirkung ist.

Mit einer Beobachtungsstudie kann man Hypothesen aufstellen. Um herauszufinden, ob wirklich ein Zusammenhang besteht, und zwar was Ursache und was Wirkung ist, braucht es andere Arten von Studien, zum Beispiel randomisierte kontrollierte Studien.

Ganz unten in der Evidenzpyramide stehen Erkenntnisse aus der Tierforschung oder aus Experimenten mit einzelnen Zellen. So testen Forschende beispielsweise an Mäusen, ob eine bestimmte Substanz schädlich oder nützlich ist. In den sozialen Medien oder Zeitschriften wird dann oft vergessen zu erwähnen, dass die so gewonnenen Erkenntnisse aus Studien mit Mäusen und nicht mit Menschen stammen. Aber: Menschen sind keine Mäuse. Nur weil etwas bei Tieren oder einzelnen Zellen eine bestimmte Wirkung zeigt, muss das nicht unbedingt auch beim Menschen der Fall sein.

Ebenfalls weit unten in der Evidenzpyramide stehen (Experten)-meinungen, die sich auf persönliche Erfahrungen oder einzelne Beobachtungen stützen. Das können Fachleute sein, die ihre Sichtweise in Blogs, YouTube-Videos oder im Fernsehen teilen. Dabei spielt es keine Rolle, wie bekannt oder angesehen diese Person ist – selbst ein Nobelpreis macht eine Meinung nicht zu einem Beweis.

Wenn Aussagen nicht durch gut gemachte Studien wie randomisierte kontrollierte Studien oder Metaanalysen gestützt werden, dann bleiben diese Aussagen Meinungen oder Vermutungen. Und Meinungen sind nicht automatisch falsch, aber sie beweisen nichts. Deshalb sollte man ihnen mit gesundem Zweifel begegnen, auch wenn sie auf den ersten Blick logisch oder überzeugend klingen.

Du fragst dich vielleicht zum Schluss: «Warum sollte ich die Evidenzpyramide kennen?» Ganz einfach: Jeden Tag begegnest du vielen Behauptungen auch über wichtige Themen. Mit der Evidenzpyramide kannst du besser einschätzen, ob du einer Nachricht vertrauen solltest oder nicht (siehe dazu auch "Zuverlässige Quellen prüfen").

Wenn du das nächste Mal eine Schlagzeile oder Post liest, die für dich relevant ist, frag dich: Auf welcher Stufe der Evidenzpyramide basiert diese Aussage? Basiert sie z.B. auf der Meinung einer Fachperson, dem Ergebnis von Experimenten mit Mäusen oder Erkenntnissen aus einer Metaanalyse? Je höher die Information in der Evidenzpyramide steht, desto vertrauenswürdiger ist sie.

Die Evidenzpyramide ist dein Werkzeug, um nicht auf jede spektakuläre Schlagzeile hereinzufallen. Sie hilft dir dabei, ein kritischer und schlauer Konsument oder Konsumentin von Informationen zu werden. Und das ist in unserer Zeit der Fehlinformationen und Fake News wichtiger denn je.

Du findest in vielen Gemeinden eine Jugendarbeits- und/oder Schulsozialarbeitsstelle, welche dich bei Fragen oder Anliegen unterstützen können. Die Jugendberatung steht dir in deiner Region zur Verfügung.

Du findest in vielen Gemeinden eine Jugendarbeits- und/oder Schulsozialarbeitsstelle, welche dich bei Fragen oder Anliegen unterstützen können. Die Jugendberatung steht dir in deiner Region zur Verfügung.

feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.

20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.

Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.

Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.

Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".

Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.